Este artículo se publicó originalmente en Aeon y se ha vuelto a publicar bajo Creative Commons.

En algún momento u otro, a todos los historiadores de Roma se les ha pedido que digan dónde estamos, hoy, en el ciclo de declive de Roma. Los historiadores pueden retorcerse ante tales intentos de usar el pasado pero, incluso si la historia no se repite, ni se incluye en lecciones morales, puede profundizar nuestro sentido de lo que significa ser humano y cuán frágiles son nuestras sociedades.

A mediados del siglo II, los romanos controlaban una parte enorme y geográficamente diversa del mundo, desde el norte de Gran Bretaña hasta los bordes del Sahara, desde el Atlántico hasta Mesopotamia. La población generalmente próspera alcanzó un máximo de 75 millones. Finalmente, todos los habitantes libres del imperio llegaron a disfrutar de los derechos de la ciudadanía romana. No es de extrañar que el historiador inglés del siglo XVIII, Edward Gibbon, juzgara esta edad como la "más feliz" en la historia de nuestra especie; sin embargo, hoy es más probable que veamos el avance de la civilización romana como la plantación involuntaria de las semillas de su propia desaparición.

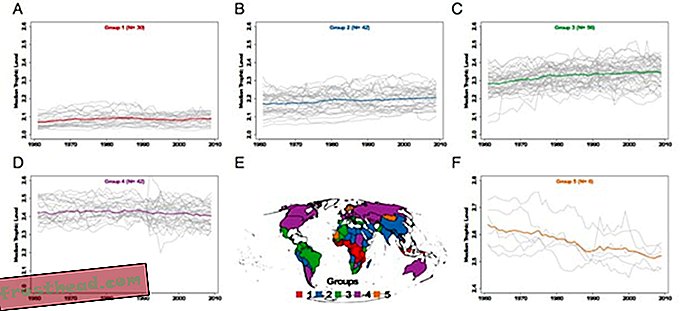

Cinco siglos después, el imperio romano era un pequeño estado bizantino controlado desde Constantinopla, sus provincias cercanas al este perdidas por las invasiones islámicas, sus tierras occidentales cubiertas por un mosaico de reinos germánicos. El comercio retrocedió, las ciudades se redujeron y el avance tecnológico se detuvo. A pesar de la vitalidad cultural y el legado espiritual de estos siglos, este período estuvo marcado por una población en declive, fragmentación política y niveles más bajos de complejidad material. Cuando el historiador Ian Morris de la Universidad de Stanford creó un índice de desarrollo social universal, la caída de Roma surgió como el mayor revés en la historia de la civilización humana.

Las explicaciones para un fenómeno de esta magnitud abundan: en 1984, el clasicista alemán Alexander Demandt catalogó más de 200 hipótesis. La mayoría de los estudiosos han recurrido a la dinámica política interna del sistema imperial o al contexto geopolítico cambiante de un imperio cuyos vecinos gradualmente se dieron cuenta de la sofisticación de sus tecnologías militares y políticas. Pero nuevas pruebas han comenzado a revelar el papel crucial que desempeñan los cambios en el entorno natural. Las paradojas del desarrollo social, y la imprevisibilidad inherente de la naturaleza, trabajaron en conjunto para provocar la desaparición de Roma.

El cambio climático no comenzó con los gases de escape de la industrialización, pero ha sido una característica permanente de la existencia humana. La mecánica orbital (pequeñas variaciones en la inclinación, giro y excentricidad de la órbita de la Tierra) y los ciclos solares alteran la cantidad y distribución de energía recibida del Sol. Y las erupciones volcánicas arrojan sulfatos reflectantes a la atmósfera, a veces con efectos de largo alcance. El cambio climático antropogénico moderno es muy peligroso porque está ocurriendo rápidamente y en conjunción con muchos otros cambios irreversibles en la biosfera de la Tierra. Pero el cambio climático per se no es nada nuevo.

La necesidad de comprender el contexto natural del cambio climático moderno ha sido una bendición ilimitada para los historiadores. Los científicos de la Tierra han explorado el planeta en busca de representantes paleoclimáticos, archivos naturales del medio ambiente pasado. El esfuerzo por poner el cambio climático en el primer plano de la historia romana está motivado tanto por la gran cantidad de datos nuevos como por una mayor sensibilidad a la importancia del entorno físico.

Resulta que el clima tuvo un papel importante en el ascenso y la caída de la civilización romana. Los constructores del imperio se beneficiaron del tiempo impecable: el clima cálido, húmedo y estable característico conducía a la productividad económica en una sociedad agraria. Los beneficios del crecimiento económico respaldaron las negociaciones políticas y sociales mediante las cuales el imperio romano controlaba su vasto territorio. El clima favorable, en formas sutiles y profundas, se incorporó a la estructura más interna del imperio.

El final de este régimen climático afortunado no deletreó de inmediato, o en un sentido determinista simple, la ruina de Roma. Más bien, un clima menos favorable socavaba su poder justo cuando el imperio estaba en peligro por enemigos más peligrosos, alemanes, persas, desde afuera. La inestabilidad climática alcanzó su punto máximo en el siglo VI, durante el reinado de Justiniano. El trabajo de dendro-cronólogos y expertos en núcleos de hielo apunta a un enorme espasmo de actividad volcánica en los años 530 y 540 CE, a diferencia de cualquier otra cosa en los últimos miles de años. Esta secuencia violenta de erupciones desencadenó lo que ahora se llama la 'Pequeña Edad de Hielo Antigua', cuando las temperaturas mucho más frías duraron al menos 150 años.

Esta fase de deterioro climático tuvo efectos decisivos en el desmoronamiento de Roma. También estuvo íntimamente relacionado con una catástrofe de un momento aún mayor: el estallido de la primera pandemia de peste bubónica.

**********

Las interrupciones en el entorno biológico fueron aún más importantes para el destino de Roma. A pesar de todos los avances precoces del imperio, las expectativas de vida oscilaron a mediados de los años 20, con las enfermedades infecciosas como la principal causa de muerte. Pero la variedad de enfermedades que se aprovecharon de los romanos no era estática y, aquí también, las nuevas sensibilidades y tecnologías están cambiando radicalmente la forma en que entendemos la dinámica de la historia evolutiva, tanto para nuestra propia especie como para nuestros aliados y adversarios microbianos.

El imperio romano altamente urbanizado y altamente interconectado fue una bendición para sus habitantes microbianos. Las humildes enfermedades gastroentéricas como la shigelosis y las fiebres paratifoideas se propagan a través de la contaminación de alimentos y agua, y florecieron en ciudades densamente pobladas. Donde se drenaban los pantanos y se tendían las carreteras, el potencial de la malaria se desbloqueaba en su peor forma: Plasmodium falciparum va un protozoo mortal transmitido por mosquitos. Los romanos también conectaron a las sociedades por tierra y por mar como nunca antes, con la consecuencia involuntaria de que los gérmenes también se movieron como nunca antes. Asesinos lentos como la tuberculosis y la lepra disfrutaron de un apogeo en la red de ciudades interconectadas fomentadas por el desarrollo romano.

Sin embargo, el factor decisivo en la historia biológica de Roma fue la llegada de nuevos gérmenes capaces de causar eventos pandémicos. El imperio fue sacudido por tres de estos eventos de enfermedades intercontinentales. La plaga de Antonine coincidió con el final del régimen climático óptimo y fue probablemente el debut mundial del virus de la viruela. El imperio se recuperó, pero nunca recuperó su dominio dominante anterior. Luego, a mediados del siglo III, una misteriosa aflicción de origen desconocido llamada la Peste de Cipriano hizo que el imperio cayera en picada.

Aunque se recuperó, el imperio se alteró profundamente, con un nuevo tipo de emperador, un nuevo tipo de dinero, un nuevo tipo de sociedad y pronto una nueva religión conocida como cristianismo. Más dramáticamente, en el siglo VI, un imperio resurgente liderado por Justiniano se enfrentó a una pandemia de peste bubónica, un preludio de la Peste Negra medieval. El peaje fue insondable; quizás la mitad de la población fue derribada.

La plaga de Justiniano es un estudio de caso en la relación extraordinariamente compleja entre los sistemas humanos y naturales. El culpable, la bacteria Yersinia pestis, no es una némesis particularmente antigua. Evolucionando hace solo 4.000 años, casi seguramente en Asia central, fue un recién nacido evolutivo cuando causó la primera pandemia de peste. La enfermedad está presente permanentemente en colonias de roedores excavadores sociales, como marmotas o jerbos. Sin embargo, las pandemias históricas de la peste fueron accidentes colosales, eventos de contagio que involucraron al menos a cinco especies diferentes: la bacteria, el roedor de reserva, el huésped de amplificación (la rata negra, que vive cerca de los humanos), las pulgas que propagan el germen y las personas. atrapado en el fuego cruzado.

La evidencia genética sugiere que la cepa de Yersinia pestis que generó la plaga de Justiniano se originó en algún lugar cerca del oeste de China. Apareció por primera vez en las costas meridionales del Mediterráneo y, con toda probabilidad, se introdujo de contrabando a lo largo de las redes comerciales del sur que transportaban seda y especias a los consumidores romanos. Fue un accidente de la globalización temprana. Una vez que el germen llegó a las hirvientes colonias de roedores comensales, engordados en las reservas de granos gigantes del imperio, la mortalidad fue imparable.

La pandemia de peste fue un evento de asombrosa complejidad ecológica. Se requirieron conjunciones puramente casuales, especialmente si el brote inicial más allá de los roedores del reservorio en Asia central se desencadenó por esas erupciones volcánicas masivas en los años anteriores. También implicó las consecuencias no deseadas del entorno humano construido, como las redes comerciales mundiales que transportaron el germen a las costas romanas o la proliferación de ratas dentro del imperio.

La pandemia desconcierta nuestras distinciones entre estructura y oportunidad, patrón y contingencia. Ahí radica una de las lecciones de Roma. Los humanos moldean la naturaleza, sobre todo, las condiciones ecológicas dentro de las cuales se desarrolla la evolución. Pero la naturaleza permanece ciega a nuestras intenciones, y otros organismos y ecosistemas no obedecen nuestras reglas. El cambio climático y la evolución de las enfermedades han sido los comodines de la historia humana.

Nuestro mundo ahora es muy diferente de la antigua Roma. Tenemos salud pública, teoría de gérmenes y productos farmacéuticos antibióticos. No estaremos tan indefensos como los romanos, si somos lo suficientemente sabios como para reconocer las graves amenazas que se avecinan a nuestro alrededor y utilizar las herramientas a nuestra disposición para mitigarlas. Pero la centralidad de la naturaleza en la caída de Roma nos da razones para reconsiderar el poder del entorno físico y biológico para inclinar la fortuna de las sociedades humanas.

Quizás podríamos llegar a ver a los romanos no tanto como una civilización antigua, de pie a través de una división infranqueable de nuestra era moderna, sino más bien como los creadores de nuestro mundo actual. Construyeron una civilización donde las redes globales, las enfermedades infecciosas emergentes y la inestabilidad ecológica fueron fuerzas decisivas en el destino de las sociedades humanas. Los romanos también pensaron que tenían la ventaja sobre el voluble y furioso poder del medio ambiente natural.

La historia nos advierte: estaban equivocados. ![]()

Kyle Harper es profesor de clásicos y letras y vicepresidente senior y rector de la Universidad de Oklahoma. Su último libro es El destino de Roma: clima, enfermedad y el fin de un imperio (2017).